【大阪市東住吉区】脳神経内科・在宅診療

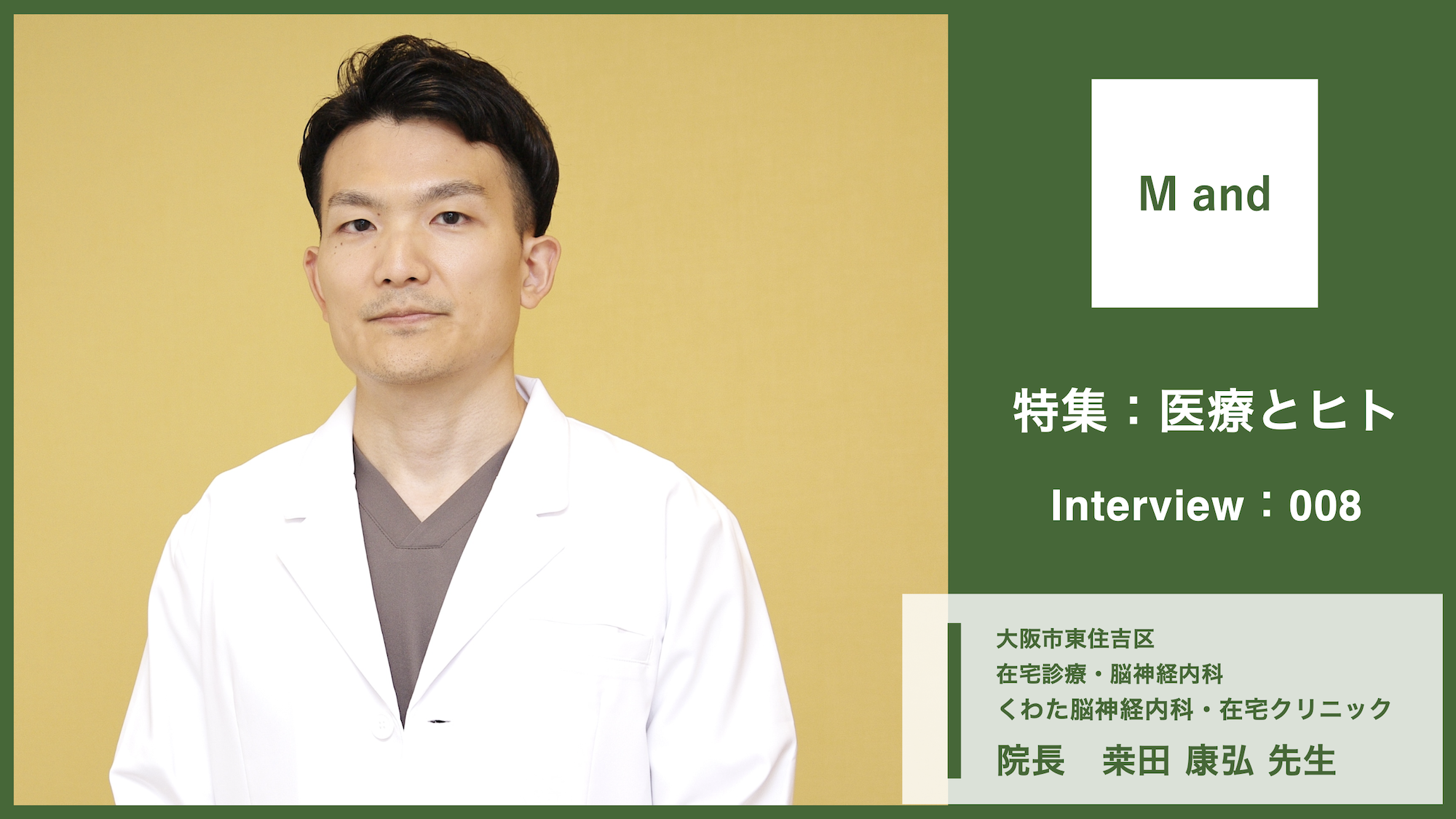

くわた脳神経内科・在宅クリニック 院長:桒田康弘 先生

脳神経内科は、脳や脊髄、神経、筋肉に関わる病気を内科的に診療する科目で、頭痛やめまいといった比較的身近な症状から、手足のしびれや麻痺、意識障害、物忘れや認知症など、対応する症状は多岐に渡る。また、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、重症筋無力症などの指定難病も多く存在し、これらは、その進行度や重症度によっては、患者家族への介護負担が特に大きい病気だと言えるだろう。

大阪市東住吉区、大阪メトロ谷町線「駒川中野駅」から徒歩5分程度の場所に、2025年5月に新規開業した「くわた脳神経内科・在宅クリニック」は、そんな介護負担が大きく通院も困難な患者を対象に、在宅医療を提供しているクリニックである。パーキンソン病など近年増加傾向にあるという難病罹患者とそのご家族にとって、「脳神経内科のスペシャリスト」が自宅で診療してくれるというのは、精神的にも体力的にも大きな負担軽減につながることから、今後益々、需要が高まっていきそうな分野だ。

医療カルチャー発信メディア「エムアンド」では今回、近年の患者ニーズにフィットする診療形態で、高い専門性を発揮している、院長の桒田先生を取材。診療対象となる疾患や、訪問診療を行う上で大切にしていること、また、通院が困難な患者とそのご家族への思いなど、たっぷりと語っていただいた。

目次

脳神経内科医を目指したきっかけ

病院の診察室ではわからない情報を、ご自宅で収集することが大切

ーー桒田先生が医師を目指されたのはどうしてだったのですか。

桒田先生:私の父も神経内科医だったのですが、私が高校2年生のときに、その父が亡くなりました。それまで、周囲からも父からも「医者になるといい」ということを言われていたのですが、父の死をきっかけに、「医師を目指す」という進路が定まったというのはあります。それまでは、物理や数学が好きでしたので、航空業界でパイロットや航空機の開発に携わるか、宇宙関係の職業に就きたいと思っていたんですけどね。生前の父は学会で、京都大学の先生の講演を聞いたりしていたそうで、「京都大学は研究も活発にやっている」という話を聞かされていましたし、京都という土地に憧れもありましたので、京都大学医学部に進学しました。

ーー脳神経内科医を選ばれたのは、神経内科医であったお父様からの影響もあるのでしょうか。

桒田先生:父が神経内科医だったことがどこまで影響しているかはわかりませんが、脳は研究対象としてもまだまだ未知な部分が多いですから、すごく興味深いなと思いました。初期研修の最後で、診療科を決めるときに、周りの友人は進路で悩んでいる人も多かったですが、私の場合は悩むことなく、脳神経内科に決めました。

ーー脳神経内科といえば、パーキンソン症候群等の病気を診られると思いますが、近年は、パーキンソン病患者向けの専門的な介護施設が増加しています。これは、パーキンソン病を発症する患者の分母が、昔と比べてそもそも増えているからなのか、それとも、もともと発症している人は多かったけど、最近になってパーキンソン病だと診断される患者さんが増えてきたのか、どちらなのでしょうか。

桒田先生:それは両方あると思っています。まず、パーキンソン病自体が、年齢を重ねるほど発症率が高くなる病気です。がん治療の進歩などにより、昔よりも平均寿命が長くなっていますから、余命が長くなった分、発症する方が増えてきていると言えます。また、パーキンソン病は、鬱のような症状が出たり、表情が乏しくなる方もいらっしゃることから、「心の病気」と捉えられ、精神科で診察していた時代もありました。ただ、それは心ではなく脳の病気だということが明らかになり、診断をする技術も上がってきていますので、結果、パーキンソン病と診断される患者様が増えているというのが背景だと考えます。

パーキンソン病などで訪問診療を必要とされている方へ

「脳神経内科医による訪問診療」の患者需要を実感

ーーパーキンソン病や認知症等の患者を抱えるご家族は、自宅での介護が本当に大変ですから、桒田先生のような「脳神経内科のスペシャリスト」が訪問診療に来てくれるというのは、患者ニーズとかなりマッチしますよね。

桒田先生:私の方からしても、患者さんのご自宅に訪問することで見えてくる部分もあり、それが診療の質を上げる鍵になっていると考えています。患者さんの生活環境、例えば家の中のレイアウトや動線はどうなっているか、「すくみ足」などパーキンソン病特有の歩行に際し、危ない段差はないか、手すりを付ける位置は適切か・・・ご家族が何時に帰って来られて、その時間は薬を飲むことができる時間なのかなど、病院の診察室ではわからない情報を、ご自宅で収集することができますからね。

ーー脳神経内科医としてご研鑽を積まれる中で、在宅診療クリニック等でのご経験が、先生の中ではかなり大きかったそうですね。

桒田先生:京都大学大学院に在籍しながら、滋賀県彦根市の病院でパーキンソン病患者様の外来診療をしていた頃なのですが、朝から夕方までひっきりなしに患者さんがいらっしゃる中で、症状についてお聞きしなればならないことが多く、お一人あたりの診察にかかる時間が長くなり、他の患者さんを長時間お待たせしなければならない状況がありました。このような状況をなんとか改善できないかと思っていました。その後、私が初期研修をスタートした京都医療センターの先輩医師からも、「うちの訪問診療を手伝ってくれないか」と声をかけていただき、ほぼ立ち上げの段階から携わることができたというのも、私にとって大きな経験となりました。

ーー桒田先生が専門的治療の対象としている疾患について、詳しくお聞かせください。

桒田先生:パーキンソン病や認知症、あとは筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経難病です。他には、比較的珍しいのは神経免疫疾患でしょうか。

ーー神経免疫疾患というのは、どのような病気なのでしょうか。

桒田先生:例えば、若年女性に好発する「多発性硬化症」という病気があります。これは、自己免疫異常が原因で、視力障害、脱力、感覚障害など、様々な神経症状を繰り返し引き起こす病気です。また、重症筋無力症という、神経と筋肉の間の情報伝達に障害が起こることで、眼瞼下垂(まぶたが下がる)、筋力低下(力が入りにくい)、疲れやすいなどの症状が出現する疾患もあります。重症筋無力症の症状として、他に嚥下障害、呼吸困難が出現することがあります。

ーー他には、頭痛やめまいといった症状も、桒田先生の診療範囲となってきますよね。

桒田先生:そうですね、片頭痛や緊張型頭痛などの診療も行います。特に片頭痛は、比較的若い女性の罹患率が高かったりしますが、飲み薬で困っていらっしゃる方には、かなりよく効く注射のお薬を打つことも可能です。めまいやふらつきに関しては、その原因が脳にあるのか、心臓や血圧からくるものなのか、まずは検査をすることが大切ですし、脳であれば私が診ますが、その原因ごとに適切な診療科をご紹介します。

ご家族で抱え込まず、専門家にご相談を

「本当にもう限界だ」となる一歩、二歩手前で、相談をしていただきたいです

ーーパーキンソン病や神経難病で訪問診療を必要とされる患者さんと向き合う上で、桒田先生が大切にされていることはありますか。

桒田先生:やはり、ご自宅での生活環境や状況などの情報を収集して、それを診療に落とし込むというところですね。あとは、処方した薬をきちんと飲めているかというのは注視すべき点です。患者さんは、医師を目の前にすると「きちんと飲んでます」と言われるのですが、実際ご自宅に伺うと全然飲めていなくて薬が溜まっているということはよくあります。

ーー薬を飲めない理由には、患者さんそれぞれで背景があると思いますが、例えば嚥下困難があり胃ろうをされている方の場合、薬を砕いて胃から投与しないといけないケースもあり、それをサポートするご家族の負担も大きいですから、飲めないことが出てくるというのも、わかる気がします。

桒田先生:それであれば、薬を錠剤ではなく貼り薬に置き換えるということも、選択肢として出てきます。そういった患者さんの情報を収集する上で、私の訪問時だけではなく、訪問看護師や薬剤師、リハビリスタッフ等、他職種との関係性を構築し、そういった方々から出てくる情報にもしっかり耳を傾けるということも、非常に大切だと考えます。

ーー桒田先生は総合内科専門医の資格もお持ちですね。

桒田先生:そうですね、一般内科診療よりも、脳神経内科疾患の専門的治療にウエイトは置いていますが、例えばパーキンソン病患者で糖尿病を併発されている方もいらっしゃいますから、そういった場合に、糖尿病に関しては他のクリニックに行っていただくというのではなく、内科的疾患も当院で完結できるようにという考えです。

ーー訪問診療を必要とされる方が、先生との接点を持ちたい場合は、どういった経緯で相談をすれば良いのでしょうか。

桒田先生:直接クリニックにご連絡をいただいても大丈夫ですが、訪問看護師さんやケアマネージャーさん経由でご紹介をいただく方がいいかなと思っています。担当の訪問看護師さんやケアマネージャーさんがまだおられない場合、まずは地域包括支援センターをご紹介させていただくようにしています。というのも、訪問診療が必要な場合に、訪問診療だけを導入してもうまくいかないケースもあるためです。訪問看護やリハビリ等、包括的にバックアップしていくということが必要になってきますので、他のサービスとセットで、その中の1つに訪問診療も組み込むというのが、私は理想かなと考えます。他には、外来で病院に通院していたけど、それが困難になり、病院の地域連携室を通して主治医の先生からご紹介いただくというケースもあります。

ーー大阪市東住吉区、住吉区、阿倍野区、平野区、堺市北区などが訪問可能エリアとなっていますが、こちらの地域の、訪問診療を必要とされる患者さんと、そのご家族に、メッセージをお願いします。

桒田先生:パーキンソン病や認知症、神経難病等で通院が困難な患者さんに対して、専門的な診療でお力添えができるクリニックだと思います。そういった患者さんを抱えるご家族の方は、本当にギリギリまでご自身での介護を頑張られることが多いのですが、それでご家族が倒れてしまうと患者さん本人にも影響が出てしまいますから、「本当にもう限界だ」となる一歩、二歩手前で、相談をしていただきたいです。ご家族の介護負担がゼロになるというわけではありませんが、専門家が入ることでご負担がかなり軽減されると思います。相談できる体制が整うことで精神的にも体力的にも随分と変わってきますから、ご家族で抱え込まずに、当院の訪問診療をうまく組み込んでいただきたいですね。

くわた脳神経内科・在宅クリニック

プロフィール

桒田康弘(くわたやすひろ)経歴

| 出身 | 大阪府大阪市、神奈川県、奈良県などで幼少期を過ごす。 |

|---|---|

| 2006年3月 | 私立灘高校 卒業 |

| 2013年3月 | 京都大学医学部医学科 卒業 |

| 2013年4月 | 国立病院機構京都医療センター 初期研修医 |

| 2015年4月 | 国立病院機構京都医療センター 脳神経内科専攻医 |

| 2019年4月 | 関西電力病院 脳神経内科医員 |

| 2019年8月 | 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 湖南サポートクリニック(訪問診療)勤務 栗東市立治田小学校校医なども経験 |

| 2023年4月 | 京都大学医学部附属病院 脳神経内科医員 |

| 2023年10月 | 公立豊岡病院 脳神経内科医長 |

| 2024年4月 | 国立病院機構京都医療センター 脳神経内科医員 |

専門医・認定等

日本神経学会認定神経内科専門医日本内科学会認定総合内科専門医

PEACE緩和ケア研修修了

厚生労働省指定オンライン診療研修修了

所属学会

日本神経学会日本内科学会

日本認知症学会

私のハマりもの

クリニック情報

| 名称 | くわた脳神経内科・在宅クリニック |

|---|---|

| 診療科目 | 脳神経内科・在宅診療 |

| 所在地 | 〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目11-8ルミエール中野1階 |

| 電話番号 | 06-6718-5350 |

| 診療時間 |

9:00~12:00 15:00~18:00 【脳神経内科外来・各種予防接種(完全予約制)】 月水金の午前 【在宅診療(完全予約制)】 月火水金の午後 【在宅診療前の家族面談(完全予約制)】 火土の午前 |

| 休診日 | 水曜・土曜午後・日祝(外来・リハビリ) |

| URL | ・オフィシャルサイト https://kuwata-neuro-cl.com/ ・インスタグラム https://www.instagram.com/kuwata_neuro_cl/ |